晨晓的“中国色彩”绘城市地标肖像,筑国家视觉档案

【北京讯】在全球文化激荡与价值体系多元化的今天,文化自信已成为民族复兴的灵魂力量。习近平总书记曾指出:“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。”在这种背景下,艺术不再只是美的表达,而是国家形象的窗口,是文化软实力的核心构件。如何构建具有鲜明民族特色且能被世界理解的国家视觉形象,成为文化自信建设的重要课题。艺术家晨晓,凭借其的“中国色彩”美学理念和大型文化工程“Landmark China”(地标中国),通过画笔为中国的城市地标绘制独特的“色彩肖像”,系统性地构建一套承载历史文脉与时代精神的“国家视觉档案”。

超越工具:色彩成为文化基因的载体

作为中国当代色彩美学奠基人艺术家晨晓的艺术实践根植于深厚的文化自觉。拥有三十年海外艺术探索与本土深耕经验的他,敏锐地意识到色彩在文化表达中的深层力量。他突破传统将色彩视为单纯视觉元素的观念,提出“色彩即精神”的核心主张,认为色彩是传递民族文化基因、集体记忆和社会情绪的重要媒介。

“色彩不只是看见的经验,更是文化的温度,是一个民族情感的深层投射。”晨晓在接受采访时如此阐释。他系统地梳理、激活并重新定义了如中国红、孔雀蓝、藕荷紫、琉璃黄等中国传统色系,将它们从历史的尘埃中唤醒,赋予其当代的生命力和哲学深度。其代表作杭州地铁站大型壁画《一池荷叶》便是明证。作品摒弃传统文人画的灰调,大胆运用明亮的琉璃黄象征生命勃发,深邃的湖蓝隐喻天地澄明,饱满的墨绿承载自然哲思,以现代色彩语言转译《周易》“观物取象”的美学精神,成为广受赞誉的公共艺术典范。这标志着“中国色彩”从依附于西方色彩科学范式或局限于博物馆藏,走向了文化主体性的觉醒和理论实践的成熟。

————《一池荷叶》15.45 m x 2.61 m

“Landmark China”为城市立传,为国存图

“Landmark China”国家视觉档案工程是晨晓“中国色彩”理论最宏大、最具系统性的实践载体。该工程旨在通过独特的艺术视角和色彩语言,为中国重要的城市地标绘制具有文化识别度的“肖像”,从而构建一套可视、可感、可传播的国家视觉档案。

———《色彩杭州》丙烯 145 x 360 cm

艺术家核心在于深度挖掘每个城市独特的“色彩DNA”。晨晓及其团队会深入调研目标城市的历史沿革、地理气候、民俗风情、建筑材料、代表性景观等多维要素。例如,为西安创作时,提炼出源自兵马俑的深沉“陶土赭”作为基调;描绘杭州,则捕捉西湖在不同光影下的微妙变化,凝练出标志性的“西湖蓝”;表现上海陆家嘴的现代金融中心气质,则可能运用具有金属感和未来感的金橙色与蓝紫调。

————《上海陆家嘴》油画 145 x 360 cm

在作品《色彩杭州》系列中:以杭州新建筑为核心,用明快、富有韵律感的色块解构传统水墨意境,将“淡妆浓抹总相宜”的诗意转化为一场现代色彩的交响乐,展现杭州灵动秀美与创新活力的双重气质。

《上海陆家嘴印象》运用冷峻而富有张力的色调,结合几何化的构图,捕捉摩天楼群的钢铁森林意象与黄浦江的流动感,塑造出国际大都市的时代脉搏与进取精神。

在《北京印象》创作中:,聚焦中央电视台、歌剧院、鸟巢等核心地标,探索如何用色彩诠释国家的建设发展与国家当代走向,融合了中国传统色谱的尊贵与当代的视觉表现力。

————《北京歌剧院》油画 145 x 200 cm

这些“地标肖像”不仅仅是风景画,更是通过色彩编码对城市历史、文化和精神的视觉化凝练与存档。它们承载着重要的社会文化价值,让抽象的“城市精神”和“国家记忆”拥有了具体可感的视觉载体。

从艺术殿堂到社会肌理:色彩服务民生

晨晓坚信,真正的文化自信应惠及全民。他的“中国色彩”美学并非束之高阁的理论,而是积极融入国家发展和社会民生的多个层面,推动“色彩审美民主化”。

城市更新与设计:“Landmark China”工程的研究成果直接为城市色彩规划提供美学依据和理论支撑,助力塑造具有文化辨识度的城市风貌。

校园美育实践:在杭州奥体小学的校园文化建设中,改造为一个充满童趣、色彩斑斓的艺术启蒙空间,晨晓还将原本冰冷阴暗的地下车库接送区,打造成“中国最美地下空间”。该项目显著提升了校园文化环境品质,以色彩激发儿童的创造力和愉悦感,成为美育改革的鲜活样本。

艺术疗愈与社会关怀:他在杭州市残疾人福利基金会的支持下积极推动“色彩疗愈”项目,如在杭州龙坞举办的“聆听晨晓说荷·关爱孩子们画荷”展览及活动中,引导孤独症儿童和留守儿童通过色彩表达情感,构建精神庇护所,践行“用色彩温暖世界”的理念。

这些实践打破了艺术的精英边界,实现了美学理念与国家人文关怀政策的有效对接,是文化自信“落地生根”的重要路径。

“彩虹外交”:色彩架起国际沟通之桥

文化自信不仅需要本土建设,也需获得国际认同。视觉艺术作为无需翻译的通用语言,是跨文化交流的理想媒介。晨晓极具东方意蕴又充满现代张力的“Landmark China中国色彩”作品,在国际艺术界获得了广泛关注和高度认可。他的作品在新西兰、澳大利亚、日本、英国、美国等多国重要城市展出。其创作于新西兰的波普风格作品《生抽王》以及奥克兰的大型大地艺术《56个龙图腾》,并非通过直白的政治叙事“讲述中国故事”,而是以纯粹而强大的色彩感染力和独特的视觉符号,引发不同文化背景观众的情感共鸣和深层兴趣,有效地“打动西方世界”。

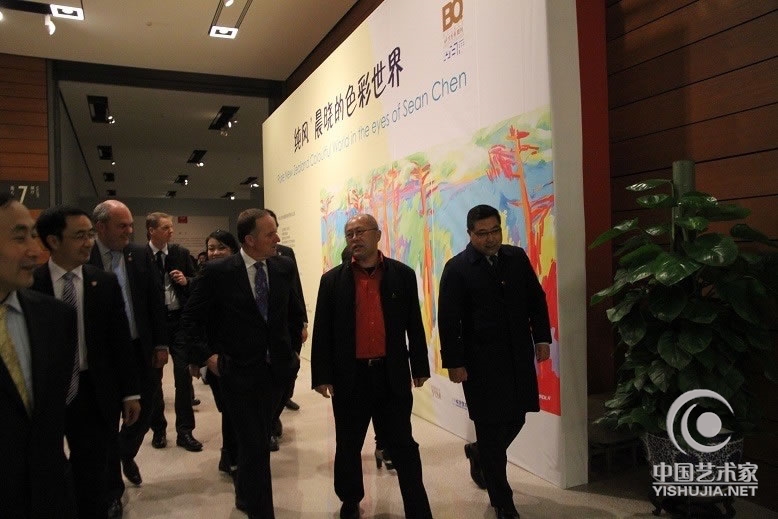

2014年在中国国家博物馆举办的大型“晨晓的色彩世界”个人画展,更是成为文化外交的一个亮点。时任新西兰总理约翰·基专程赴京为展览开幕剪彩,并深情表示:“色彩让中新两国共享情感语法。”这一场景被媒体誉为“文化外交的突破瞬间”。晨晓用视觉语言为中国形象赢得了国际社会的理解、尊重与美誉,开创了新时代文化传播中独特的“彩虹外交”模式。

科技赋能:传统美学的当代表达

面对数字化时代的浪潮,晨晓积极探索科技与艺术的融合,为传统文化的创新性发展和创造性转化开辟新路。作为杭州亚运会的特约艺术家为杭州亚运会创作了《新富春山居图》系列作品。

同时又为杭州亚运会主媒体中心创作的高科技版《新富春山居图》中,他运用裸眼3D视频技术,将传统山水画的经典意境进行动态化、沉浸式呈现。数字技术不仅“复活”了六百年前黄公望的富春山居图,更让观众体验到中国传统文化中“天人合一”、“澄怀卧游”的哲学思想在数字空间的新生。这件作品成为杭州亚运会的重要文化标识,也是“人文思想与高科技联姻”的成功典范,为国家文化形象的现代化表达提供了新范式。

同时,其团队正在建立的“中国城市色彩数据库”,不仅服务于“Landmark China”的创作,也将为历史街区保护、城市规划更新提供科学的色彩依据和技术支持。

理论奠基:构建“中国色彩”思维体系

如果说作品是艺术的形态,那么思想则是文化的骨架,同时色彩美学作为文明复兴的视觉宣言。艺术家晨晓的另一个重要贡献,是将色彩从技艺层面上升为思维结构,建立起一套系统的“色彩哲学”与“色彩方法论”,既:民族性建构:传统色谱的现代转译,社会性拓展:公共空间的审美启蒙,大众化实践:日常生活美学重塑。

同时在中国当代色彩美学奠基性贡献上,有了三重历史突破:

1. 理论原创性:建立首个植根中华文化的当代色彩哲学体系

2. 实践革命性:开创艺术大规模服务社会民生的新路径

3. 文化主体性:以色彩为媒介重构中国在国际语境中的视觉身份

他提出的“色彩五觉系统”(视觉感知、情绪唤醒、文化联想、空间导向、时间记忆),为艺术教育、设计教学提供了跨学科的教学模型。他还提出“色彩即心理”“色彩即城市气候”“色彩即社会结构”的多重色彩维度,打破了色彩的单一美术概念,使其进入哲学、美学、社会学与心理学的多学科融合平台。

作为一个艺术教育家,他的理论已成为相关专业教学与研究的重要范式,深刻影响着新一代艺术家和设计师的思维与创作。业内专家、艺术评论家们评价道:“晨晓的独特价值在于,他将色彩从一种技艺提升为一种文化思维,为中国在全球视觉文化版图中争取自主话语权提供了坚实的理论基础和实践路径。”

色彩背后的文化自信之路

“颜色是情感的语言,是文化的密码。”——这是晨晓对色彩的定义,也是他几十年艺术实践的真实写照。他用一支笔,画出了不被模仿、不被定义、不被替代的“中国色彩”;他用一抹抹奔放的红、热烈的蓝、坚定的黄、温柔的绿,描绘出中国人心中最温暖、最坚定的精神图谱。

如今,“Landmark China”国家视觉档案工程已收录了艺术家晨晓超过三十座中国重要城市的70多幅“地标肖像”,相关作品被国内外多家重要艺术机构收藏。晨晓表示,这项工程将持续推进,不断完善这套独特的“国家视觉档案”。

作为中国当代色彩美学奠基人晨晓的艺术旅程,本质上是一条用色彩探寻和表达中国文化自信的道路。他以画笔赋予国家精神以鲜活的色彩,用理论为文化自信构建逻辑框架,通过广泛的社会实践让民族美学找到了融入时代的方向。在“Landmark China”的画卷上,每一座城市的地标肖像,不仅是对空间的描绘,更是对时间的铭刻,是中华文明在当代世界焕发光彩的视觉注脚。晨晓,这位“中国色彩”的探索者与实践者,以新的艺术表现形式重构了中国当代色彩美学,正以其不懈的努力,让世界通过色彩,读懂一个古老文明在新时代的自信与温度。

上一篇

下一篇

晨晓的“快乐生活美学”

上一篇:

下一篇:晨晓的“快乐生活美学”